바하두르 샤 1세

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

바하두르 샤 1세는 1643년에 태어나 1712년에 사망한 무굴 제국의 황제이다. 그는 아우랑제브의 장남으로, 즉위 전에는 카불 총독으로 재직했다. 1707년 황위에 오른 후 종교적 관용 정책을 펼쳤으나, 라지푸트, 시크교도 등의 반란과 제국 내 권력 다툼으로 인해 통치 기반이 흔들렸다. 그는 라지푸트 세력과의 관계 개선을 시도하고 시크교도와의 평화를 모색했으나, 1712년 사망 후 황위 계승 전쟁으로 제국은 쇠퇴의 길을 걷게 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 17세기 인도 사람 - 딘만 하르둘 싱

딘만 하르둘 싱은 인도 민속 설화 속에서 형의 의심을 받아 독살당한 왕자이며, 사후에도 지역 주민들에게 숭배받고 결혼식에 초대되어 축복을 내리는 존재로 여겨진다. - 18세기 인도의 군주 - 파루크시야르

파루크시야르는 1713년부터 1719년까지 무굴 제국의 황제였으며, 사이이드 형제의 지원으로 황제가 되었으나, 그의 통치 기간은 반란과 내부 갈등, 그리고 제국 쇠퇴를 가속화시킨 정책 결정으로 특징지어진다. - 18세기 인도의 군주 - 자한다르 샤

자한다르 샤는 바하두르 샤 1세의 아들로 무굴 제국의 제8대 황제였으나, 재위 1년 만에 조카에게 폐위되어 살해당했고, 재상 줄피카르 칸에게 권력이 집중되었으며, 라르 쿤와르를 총애했다. - 무굴 황제 - 파루크시야르

파루크시야르는 1713년부터 1719년까지 무굴 제국의 황제였으며, 사이이드 형제의 지원으로 황제가 되었으나, 그의 통치 기간은 반란과 내부 갈등, 그리고 제국 쇠퇴를 가속화시킨 정책 결정으로 특징지어진다. - 무굴 황제 - 자한기르

악바르 대제의 아들로 무굴 제국의 제4대 황제였던 자한기르는 정치적 혼란과 예술 부흥을 동시에 이끌었지만, 왕위 계승 분쟁, 황후의 영향력, 시크교와의 갈등, 그리고 그의 사생활과 약물 중독으로 인해 비판받기도 하는 인물이다.

2. 어린 시절

바하두르 샤 1세는 1643년 10월 14일, 부르한푸르에서 무굴 제국의 황자 아우랑제브와 그의 부인 나와브 바이 사이에서 무함마드 무아잠(Muhammad Mu'azzam)이라는 이름으로 태어났다.[2][10][11][12] 할아버지인 샤 자한 황제의 통치 기간 중에는 라호르 총독(1653-1659)과 데칸 총독(1663)을 역임하며 어린 나이부터 통치 경험을 쌓기 시작했다.

아버지 아우랑제브가 황제가 된 후, 무아잠은 아버지의 엄격한 비이슬람교도 탄압 정책에 동의하지 않는 입장을 보였다. 그는 데칸, 아프가니스탄, 펀자브, 아그라, 라호르, 카불 등 제국의 여러 중요 지역 총독을 맡으며 경력을 이어갔지만, 아버지와의 관계는 복잡하고 긴장감이 흘렀다. 특히 마라타의 지도자 시바지의 아들 샹바지와 친밀한 관계를 맺거나,[13] 반란을 계획했다는 의심을 받는 등[5] 아버지 아우랑제브의 불신을 샀다. 1687년에는 골콘다 술탄국과의 내통 혐의로 체포되어 약 7년간 투옥되는 시련을 겪기도 했다.

1694년경 복권된 이후에도 아버지의 엄격한 감시 아래 있었지만, 펀자브 지역에서는 시크교의 구루 고빈드 싱에 대해 비교적 온건한 태도를 취하는 등 독자적인 행보를 보이기도 했다. 그는 1707년 아버지가 사망할 때까지 카불 총독으로 재직했으며, 그의 어린 시절과 청년기는 제국의 후계자로서 다양한 통치 경험을 쌓는 동시에 강력한 아버지 황제와의 복잡한 관계 속에서 자신의 정치적 입지를 다져나가는 과정이었다.

2. 1. 출생과 초기 생애

바하두르 샤는 1643년 10월 14일 부르한푸르에서 무함마드 무아잠(Muhammad Mu'azzam)이라는 이름으로 태어났다.[2][10][11][12] 그는 훗날 무굴 제국의 황제가 되는 아우랑제브(Aurangzeb)와 포트와리 출신의 아내 나와브 바이(Nawab Bai) 사이의 장남이었다. 어머니 나와브 바이는 자랄(Jarral) 부족 출신이다.[3][4]

그의 전체 이름은 '아불-나스르 사이다 쿳브-우드-딘 무함마드 샤 알람 바하두르 샤 바드샤'였다. 사후에는 당대 역사가들에 의해 '훌드-만질'(낙원으로 떠남)이라고 불렸다. 그는 이슬람 예언자 무함마드의 후손을 의미하는 사이다 칭호를 사용한 유일한 무굴 황제였다. 윌리엄 어바인에 따르면 그의 외할아버지는 샤 미르였다.

아버지 아우랑제브는 황제 즉위 후 무굴 제국의 전통적인 종교 관용 정책을 폐기하고 비이슬람교도에 대한 탄압 정책을 펼쳤다. 그러나 무아잠은 이러한 아버지의 정책에 반대하는 입장을 보였다.

1661년 7월, 데칸 총독이자 암베르 왕국의 군주였던 자이 싱이 사망하자, 무아잠은 그의 뒤를 이어 데칸 총독으로 부임했다. 무아잠이 데칸의 아우랑가바드에 도착한 후, 당시 아버지 아우랑제브와 대립하던 마라타의 지도자 시바지는 10월에 아들 샹바지(산바지)를 사절로 보냈다. 같은 달 샹바지가 아우랑가바드에 도착하자 무아잠은 그를 환대했으며, 두 사람은 매우 친밀한 관계를 맺고 강화 조약을 체결했다.

그러나 아버지 아우랑제브는 무아잠이 마라타와 가까워지는 것을 경계하여 그를 아프가니스탄 총독으로 좌천시켰다. 아프가니스탄에 부임한 후에도 무아잠은 아버지와 대립하던 펀자브 지역 시크교의 구루 구르 고빈드 싱과 완전한 강화에는 이르지 못했지만, 어느 정도 우호적인 관계를 유지하려 노력했다.

한편, 아버지 아우랑제브는 1681년 9월부터 데칸 원정(데칸 전쟁)을 시작하여 여러 세력을 격파했으며, 무아잠과 친했던 샹바지(산바지) 역시 1689년 3월에 처형되었다. 아우랑제브는 죽을 때까지 전쟁을 계속하며 제국의 영토를 최대로 확장했다.[13]

2. 2. 샤 자한 통치 시기

바하두르 샤 1세는 1643년 10월 14일, 당시 무굴 제국의 황제였던 샤 자한의 아들 아우랑제브와 그의 부인 나와브 바이 사이에서 태어났다.[10][11][12] 그의 어릴 적 이름은 무아잠이었다.

할아버지 샤 자한의 통치 기간 동안, 무아잠은 1653년부터 1659년까지 라호르의 총독으로 임명되었다.

이후 1663년에는 샤이스타 칸의 뒤를 이어 데칸 지역의 총독이 되었다. 그러나 무아잠은 데칸의 수도인 아우랑가바드 외곽을 습격한 마라타의 지도자 시바지를 효과적으로 막아내지 못했다. 이에 당시 황제였던 아버지 아우랑제브는 유능한 사령관 라자 자이 싱을 파견하여 시바지를 상대하도록 했다. 이 과정에서 푸란다르 조약이 체결되었다.

2. 3. 아우랑제브 통치 시기

아버지 아우랑제브는 황제 즉위 후 무굴 제국의 종교 관용 정책을 폐기하고 비이슬람교도를 탄압했으나, 무아잠은 이에 반대하는 입장을 보였다.

1667년 5월, 무아잠은 데칸 지방의 책임자로 임명되었으며, 마하라자 자스완트 싱의 지원을 받았다.

1670년, 무아잠은 아우랑제브를 몰아내고 스스로 황제가 되려는 반란을 계획했다. 이 계획은 마라타 세력의 사주를 받았을 가능성이 제기되지만, 그의 진정한 의도는 명확하지 않다.[5] 아우랑제브는 이 음모를 알아채고 무아잠의 어머니 베굼 나와브 바이를 보내 아들을 설득하게 했다. 결국 무아잠은 무굴 궁정으로 돌아와 몇 년간 아버지의 감시 아래 지냈다. 그러나 1680년, 아우랑제브가 라지푸트 반란을 진압하며 시행한 초토화 작전에 반발하여 다시 반란을 일으킬 뻔했다. 아우랑제브는 이번에도 아들을 온화하게 설득했지만, 그에 대한 경계와 감시를 더욱 강화했다.

역사가 무니스 파루키는 1681년부터 1687년까지 무아잠을 "마지못해 순종하는 아들"로 묘사한다. 1681년, 아우랑제브는 무아잠을 다시 데칸으로 보내 반란을 일으킨 이복형제 술탄 무함마드 악바르의 퇴로를 차단하라고 명령했지만, 파루키에 따르면 무아잠은 고의로 임무에 실패했다. 1683년에도 아우랑제브는 여전히 도주 중인 무함마드 악바르가 국외로 도망치는 것을 막기 위해 콘칸 지역으로 진군하라고 명령했지만, 무아잠은 또다시 목표 달성에 실패했다.

1687년, 아우랑제브는 무아잠에게 골콘다 술탄국을 공격하라고 명령했다. 그러나 몇 주 후, 황제의 첩자들은 무아잠과 골콘다의 통치자 아불 하산 사이에 오간 반역적인 서신을 찾아냈다. 이는 단순한 무능이 아닌 명백한 반역 행위로 간주되었다. 아우랑제브는 격노하여 무아잠과 그의 아들들을 투옥하고, 측근들을 처형했으며, 그의 후궁들을 먼 델리로 보내고 참모진을 해산시켰다. 아우랑제브는 무아잠에게 6개월간 손톱과 머리카락을 자르지 못하게 하고, 좋은 음식과 찬물을 금지했으며, 아버지의 허락 없이는 누구도 만날 수 없게 하는 등 가혹한 처벌을 내렸다.

1694년경, 아우랑제브는 무아잠을 복권시켜 가정을 다시 꾸리고 일부 관리들을 재고용하도록 허락했다. 하지만 아들에 대한 감시는 계속되어, 자신의 사람들을 무아잠의 집에 배치하고, 밀정을 후궁에 보내며, 궁정에서의 대리인까지 직접 선택했다. 무아잠과 그의 아들들은 데칸에서 북인도로 옮겨졌고, 아우랑제브가 살아있는 동안 데칸에서의 군사 활동이 금지되었다.

1695년, 아우랑제브는 무아잠을 펀자브로 보내 지역 족장들과 싸우고 시크교의 구루 고빈드 싱이 일으킨 반란을 진압하게 했다. 그러나 무아잠은 라자들에게 과도한 세금을 부과하면서도, 아난드푸르 사히브에 있는 시크교도들을 공격하지 않고 내버려 두었다. 이는 그가 시크교에 대해 "진정한 존경심"을 가지고 있었기 때문으로 해석된다. 같은 해 무아잠은 아그라(당시 악바라바드) 총독으로 임명되었고, 1696년에는 라호르로 옮겨졌다. 1699년 카불 총독 아민 칸이 사망하자 그 자리를 이어받아, 1707년 아버지가 사망할 때까지 총독직을 유지했다.

3. 황제 즉위와 통치

1707년 아우랑제브가 후계자를 지정하지 않고 사망하자, 그의 세 아들 무아잠(바하두르 샤 1세), 무함마드 아잠 샤, 캄 바흐시 사이에 무굴 제국의 왕위를 둘러싼 계승 전쟁이 벌어졌다.[11][14] 당시 카불 총독이었던 무아잠은 가장 먼저 황제 즉위를 선언하고 '바하두르 샤'라는 칭호를 사용하며 아그라를 장악했다.[11][14] 그는 1707년 6월 자자우 전투에서 동생 아잠 샤를 격파하고 살해했으며,[15] 이후 64세의 나이로 정식 황제 '바하두르 샤 1세'로 즉위했다. 1709년에는 남쪽에서 독자 세력을 구축하던 동생 캄 바흐시마저 하이데라바드 근처 전투에서 패사시키고 제국의 유일한 통치자가 되었다.[10][14]

황제에 오른 바하두르 샤 1세는 아버지 아우랑제브 시대의 엄격한 정책 일부를 완화하려는 모습을 보였다. 특히 힌두교에 대한 강경책을 완화하여 그의 통치 기간에는 힌두교 사원이 파괴되지 않았다. 그러나 라지푸트 국가들에 대해서는 오히려 지배력을 강화하려 시도했다. 이전까지 제국에 충성했던 암베르 왕국의 왕위 계승에 개입하고, 마르와르 왕국과 암베르 왕국의 수도에 무굴 군대를 주둔시키려 했다.[16] 이러한 강압책은 라지푸트 세력의 강력한 반발을 불러일으켰고, 결국 바하두르 샤 1세는 이들과 화의를 맺어야 했다. 다만 라지푸트 군주들의 요구를 완전히 수용하지는 않아 갈등의 불씨를 남겼다.[16]

시크교와의 관계는 초기에는 개선되는 듯 보였다. 구루 고빈드 싱과 동맹 관계를 맺기도 했으나,[6] 1708년 구루 고빈드 싱이 암살당하면서 관계는 파탄에 이르렀다. 이후 반다 바하두르가 이끄는 시크교도들은 펀자브 지역에서 대규모 반란을 일으켰고,[7] 이는 바하두르 샤 1세 통치 말기의 주요한 불안 요인이 되었다. 그는 직접 군대를 이끌고 시크교 반란 진압에 나섰으나, 반다 바하두르를 완전히 제압하지는 못했다.

또한, 바하두르 샤 1세는 시아파 이슬람으로 개종한 후, 공식 기도문인 khutba|쿠트바ara에 네 번째 칼리프 알리에게 'wali|왈리ara'(수호자)라는 칭호를 부여하는 등 시아파적 요소를 포함시키려 시도했으나, 라호르 시민들의 강한 반대에 부딪혀 결국 철회해야 했다. 하지 야르 무하마드 등과 논쟁하며 알리에게 'wasi|와시ara'(계승자) 칭호를 사용하는 것을 정당화하려 했지만 실패했다. 이처럼 바하두르 샤 1세의 통치는 계승 전쟁의 후유증과 라지푸트 및 시크교 세력과의 지속적인 갈등 속에서 안정을 찾기 어려웠으며, 이러한 문제들을 완전히 해결하지 못한 채 1712년 사망했다.

3. 1. 왕위 계승 전쟁

1707년 3월 3일 아우랑제브가 데칸에서 사망했을 때, 그는 황태자나 지정된 후계자를 남기지 않았다.[11] 당시 그의 아들 무아잠은 카불의 총독이었고, 이복동생인 무함마드 아잠 샤와 캄 바흐시는 각각 구자라트와 데칸의 총독이었다. 세 아들 모두 무굴 제국의 왕위를 노렸으며, 특히 캄 바흐시는 자신의 이름으로 주화를 주조하며 독립적인 움직임을 보였다.

무아잠은 아버지의 사망 소식을 듣고 1707년 3월 말 카불에서 스스로 황제 계승을 선언하고 '바하두르 샤'라는 칭호를 사용하기 시작했다.[11] (일설에는 5월 2일 페샤와르에서 선포했다고도 한다.[11]) 이후 그는 아프가니스탄을 떠나 아그라로 이동하여 국고를 장악했다.[14]

한편, 동생 아잠 샤와 캄 바흐시는 무아잠의 즉위를 인정하지 않고 각자 황제를 칭하며 반란을 일으켰다.[14] 캄 바흐시는 1707년 3월 군대를 이끌고 비자푸르로 진군하여 도시 총독 사이드 니야즈 칸의 항복을 받아내고 비자푸르 요새를 점령했다. 그는 비자푸르의 왕좌에 올라 자신에게 '파드샤 캄 바흐시-이-딘파나'(신앙의 수호자 황제 캄 바흐시)라는 칭호를 부여하고, 칼라부라기와 와킨케라를 정복했다. 그는 아흐산 칸을 군대의 바크시(무장관)로, 타카룹 칸을 최고 장관으로 임명했으나, 곧 두 사람 사이에 경쟁이 벌어졌다. 타카룹 칸은 아흐산 칸과 다른 신하들이 캄 바흐시를 암살하려 한다고 모함했고, 이로 인해 루스타움 딜 칸 등 여러 신하들이 처형되거나 형벌을 받았다. 아흐산 칸 역시 경고를 무시하다가 결국 투옥되고 재산을 몰수당했다. 1708년 4월, 바하두르 샤가 보낸 사절 마크타바르 칸마저 타카룹 칸의 모함으로 캄 바흐시에 의해 처형당했다.

바하두르 샤 1세는 동생들의 반란을 진압하기로 결정했다.[14] 1707년 6월 19일, 그는 자자우 전투에서 아잠 샤의 군대를 격파하고 아잠 샤와 그의 아들 비달 샤, 왈라 자를 살해했다.[15] 이 승리 이후 바하두르 샤 1세는 64세의 나이로 무굴 제국 황제 '바하두르 샤 1세'로 정식 즉위했다.

이후 바하두르 샤 1세는 데칸에서 세력을 넓히던 캄 바흐시를 토벌하기 위해 남쪽으로 진군했다. 1708년 5월, 그는 캄 바흐시에게 독립 선언을 경고하는 편지를 보냈으나, 캄 바흐시는 이를 무시했다. 바하두르 샤는 1708년 6월 28일 하이데라바드에 도착했다. 당시 캄 바흐시는 마흘리반다르를 공격하여 요새에 숨겨진 300만인도 루피가 넘는 보물을 탈취하려 했으나 실패했고, 굴바르가 요새 수비대가 독립을 선언하는 등 세력이 약화되고 있었다. 바하두르 샤의 군대가 하이데라바드에서 북쪽으로 약 107.83km 떨어진 비다르에 도착하자 캄 바흐시 휘하의 탈영병이 더욱 늘어났다. 병사들이 급여 미지급을 이유로 떠나자 캄 바흐시는 "그들을 모을 필요가 뭐가 있겠나? 나는 신을 믿고, 무엇이 최선인지 일어날 것이다."라고 답했다고 전해진다. 바하두르 샤는 캄 바흐시가 페르시아로 도망칠 것을 우려하여 마드라스 총독 토마스 피트에게 20만인도 루피를 제시하며 체포를 의뢰하기도 했다.

1709년 1월 13일, 하이데라바드 근처에서 양측 군대가 충돌했다 (하이데라바드 전투). 캄 바흐시는 병력과 자원이 부족했지만, 왕실 점성가의 승리 예언을 믿고 전투에 나섰다. 그러나 수적으로 압도적인 바하두르 샤의 군대에 맞서 싸우다 결국 중상을 입고 아들 바리쿨라와 함께 포로로 잡혔다. 캄 바흐시는 다음 날 전투에서 입은 상처로 사망했다.[10]

이로써 바하두르 샤 1세는 두 동생과 조카들을 제거하고 무굴 제국의 유일한 통치자로서 왕위를 확고히 했다.[14]

3. 2. 통치 정책

바하두르 샤 1세는 통치를 시작하며 아버지 아우랑제브의 엄격했던 종교 정책을 재검토했다. 그의 통치 기간 동안에는 제국 내 힌두교 사원이 파괴되는 일은 없었다. 이는 아우랑제브 시대의 강경책에서 벗어나려는 시도로 평가된다.

그러나 라지푸트 국가들에 대해서는 다른 정책을 펼쳤다. 아버지 아우랑제브와 대립 관계였던 마르와르 왕국뿐만 아니라, 이전까지 제국에 충성했던 암베르 왕국에 대해서도 지배력을 강화하고자 했다. 심지어 암베르 왕 자이 싱 2세를 그의 동생 비자이 싱으로 교체하려 시도했으며,[16] 두 왕국의 수도인 암베르와 조드푸르에 각각 무굴 제국 군대를 주둔시켜 제국의 권위에 복종시키려 했다.[16]

이러한 강압적인 시도는 라지푸트 세력의 반발을 사 결국 실패로 돌아갔고, 바하두르 샤 1세는 두 왕국과 화의를 맺을 수밖에 없었다. 하지만 두 왕국의 군주들이 요구한 높은 망수브(위계) 지위나 마르와르와 구자라트 지역의 수바다르(총독) 직위는 거절하여 갈등의 여지를 남겼다.[16]

한편, 펀자브 지역의 시크교 지도자 고빈드 싱과는 관계 개선을 시도했다. 그에게 망수브를 부여하며 동맹 관계를 맺었고, 고빈드 싱은 바하두르 샤 1세에게 충성을 보이며 1708년 데칸 지역의 마라타 세력 토벌에 동참하기도 했다. 그러나 실힌드의 총독 와지르 칸은 황제와 고빈드 싱의 관계 개선을 의심하여, 같은 해 10월 고빈드 싱을 암살했다.

이 사건으로 무굴 제국과 시크교도 사이의 개선되던 관계는 완전히 파탄났고, 시크교도들은 반다르 바하두르의 지도 아래 제국에 대항하여 대규모 반란을 일으키게 되었다. 이는 바하두르 샤 1세 통치 말기의 주요 불안 요인이 되었다.

3. 3. 라지푸트 반란

바하두르 샤 1세는 즉위 후 아버지 아우랑제브의 종교 정책과는 다른 길을 걸으려 했으나, 라지푸트 국가들에 대해서는 오히려 지배력을 강화하려 시도했다. 이는 아우랑제브와 대립했던 마르와르 왕국(조드푸르)뿐만 아니라, 이전까지 무굴 제국에 충성했던 암베르 왕국에도 해당되는 정책이었다.[16]1707년 11월 10일, 바하두르 샤는 라자스탄의 암베르 왕국으로 군대를 이끌고 행군을 시작했다. 그는 11월 21일 파테푸르 시크리에 있는 살림 치슈티의 묘를 방문했다. 한편, 그의 부하 미흐랍 칸은 조드푸르를 점령하라는 명령을 받았다. 1708년 1월 20일, 바하두르 샤는 암베르에 도착했다. 당시 암베르의 군주는 사와이 자이 싱이었으나, 바하두르 샤는 자이 싱이 계승 전쟁 중 자신의 형제 아잠 샤를 지지했다는 명분을 내세워 그의 재산을 몰수하고, 그의 통치에 불만을 품고 있던 동생 비자이 싱을 지지했다.[16] 바하두르 샤는 암베르를 무굴 제국의 직할령으로 선포하고 도시 이름을 '이슬라마바드'로 개명했으며, 1708년 4월 30일에는 비자이 싱을 암베르 총독으로 임명하고 '미르자 라자'라는 칭호와 함께 10만인도 루피 상당의 선물을 주었다. 이렇게 암베르는 별다른 저항 없이 무굴 제국의 통제 하에 들어갔다.

마르와르 왕국의 경우, 아짓 싱은 아우랑제브 사망 이후 혼란을 틈타 조드푸르를 되찾은 상태였다. 바하두르 샤는 암베르를 장악한 후 조드푸르로 향하여 1708년 2월 21일 도시에 도착했다. 그의 부하들은 아짓 싱을 면담을 위해 도시로 데려오라는 명령을 받았고, 아짓 싱은 "특별한 명예의 옷"과 보석이 박힌 스카프를 받았다. 바하두르 샤는 그 후 아제메르로 향했고 3월 24일에 그 도시에 도착하여 무인 웃딘 치슈티의 다르가 샤리프를 방문했다.

한편, 메와르 왕국의 마하라나 아마르 싱 2세는 암베르와 조드푸르에서 벌어진 일들을 전해 듣고 자신의 왕국 역시 무굴 제국에 다시 병합될 것을 우려하여 수도 우다이푸르를 떠나 산악 지대로 피신했다. 그의 사자들은 아마르 싱이 암베르와 조드푸르에서 일어난 일들에 "두려워하여" 자신의 왕국도 다시 한번 무굴 제국에 병합될 것이라고 생각했다는 메시지를 전했다. '바하두르 샤 나마'(Bahadur Shah Nama) 연대기에 따르면, 이 사건 때문에 황제는 아마르 싱을 "불신자"라고 불렀다. 바하두르 샤는 무함마드 캄 바크시의 반란이 그를 남쪽으로 돌리게 할 때까지 왕과 전쟁을 벌였다.

황제가 무함마드 캄 바크쉬를 처벌하기 위해 데칸으로 가는 도중, 암베르, 우다이푸르, 조드푸르의 세 라즈푸트 라자가 무굴 제국에 공동으로 저항했다. 라즈푸트족은 먼저 조드푸르와 힌다운-바야나의 무굴 지휘관들을 축출하고 야습으로 암베르를 탈환했다. 그 다음에는 메와트의 지휘관 사이드 후세인 칸 바르하와 다른 많은 장교들을 살해했다 (1708년 9월). 데칸에 있던 황제는 아짓 싱과 자이 싱을 무굴 제국의 봉사로 복귀시킴으로써 휴전을 맺어야 했다.

바하두르 샤 1세는 통치를 시작하면서 아우랑제브의 종교적 불관용 정책을 재검토했고, 그의 재위 기간 동안에는 제국령의 힌두 사원이 파괴되는 일이 없었다. 하지만 라지푸트 여러 국가들에 대해서는, 아버지와 대립했던 마르와르 왕국뿐만 아니라 충실했던 암베르 왕국에도 지배를 강화하려고 했으며, 암베르 왕 자이 싱 2세를 그의 동생 비자이 싱으로 대체하려고 했다.[16] 또한 양국의 수도인 암베르와 조드푸르에 각각 군대를 주둔시켜 제국의 권위에 복종시키려고까지 했다.[16]

그러나 이러한 시도는 결국 실패로 끝나고 바하두르 샤 1세는 양국과 화의를 맺었다. 하지만 양국의 왕이 요구한 것보다 높은 만사브(위계), 마르와르와 구자라트의 수바다르(총독) 지위는 거절했다.[16] 이로써 라지푸트 반란은 일시적으로 봉합되었으나, 무굴 제국과 라지푸트 세력 간의 긴장 관계는 완전히 해소되지 않았다.

3. 4. 시크교 반란

구루 고빈드 싱은 아우랑제브 사후 그의 아들 바하두르 샤 1세와 관계를 개선하려 했다. 1707년 7월 아그라에서 황제를 만나 영예를 받았고, 이후 약 10개월간 황실 진영에 머물며 라자스탄과 데칸 원정에 동행했다. 그는 펀자브 문제의 평화적 해결을 기대했으나, 황제의 소극적인 태도에 실망한 것으로 보인다. 결국 1708년 10월, 황제가 하이데라바드로 가던 중 난데드에서 사망하기 몇 달 전, 그는 반다 바하두르에게 칼사를 이끌고 봉기할 것을 지시했다.[6][7] 다른 기록에 따르면, 시르힌드의 파우즈다르(지방 군 사령관) 와지르 칸이 황제와 구루 고빈드 싱의 강화를 의심하여 그를 암살했다고도 전해진다.구루 고빈드 싱 사후 약 1년 뒤, 반다 싱 바하두르가 이끄는 시크교도들이 펀자브에서 봉기했다는 소식이 전해지자, 바하두르 샤 1세는 데칸 원정을 중단하고 북쪽으로 군대를 돌렸다. 시크교 군대는 칸다에서 군사 작전을 준비한 뒤, 1709년 11월 소니파트와 사마나를 급습하여 소니파트 전투와 사마나 전투에서 무굴 제국의 파우즈다르를 격파하고 도시를 점령했다. 이후 샤하바드, 사다우라, 바누르를 차례로 점령했으며, 차파르 치리 전투에서 승리하여 중요한 도시인 시르힌드마저 함락시켰다. 바하두르 샤 1세가 도착하기 전에 반다 바하두르는 시르힌드 사르카르, 히사르 사르카르, 사하란푸르 사르카르의 여러 지역을 장악했다.

시르힌드 점령 후 시크교 군대는 갠지스-야무나 도압 지역으로 진출했다. 데오반드 지역에서 시크교 개종자들이 파우즈다르 잘랄 칸에게 박해받는다는 소식을 듣고, 반다 바하두르는 잘랄라바드로 가는 길에 사하란푸르로 진격했다. 사하란푸르의 파우즈다르 알리 하미드 칸은 델리로 도주했고, 시크교 군대는 도시를 점령했다. 다음으로 그들은 베하트를 공격했는데, 이곳의 피르자다(이슬람 종교 지도자 가문)들은 소 도살 등 반(反)힌두 행위로 악명이 높았다. 베하트는 약탈당했고 피르자다들은 살해되었다. 시크교 군대는 잘랄라바드로 진군하여 잘랄 칸에게 항복과 시크교 포로 석방을 요구했으나 거절당했다. 1710년 7월 21일, 시크교 군대는 나누타를 공격하여 격렬한 저항을 물리치고 점령했다.[8] 이후 잘랄라바드를 포위했으나, 크리슈나 강의 홍수로 인해 잘란다르 도압으로 철수해야 했다.

잘란다르 도압 지역에서도 시크교 군대는 활동을 이어갔다. 잘란다르와 암리트사르에서 무굴 세력을 몰아내려 시도했다. 잘란다르의 파우즈다르 샤마스 칸에게 개혁 시행과 국고 인도를 요구했지만, 샤마스 칸은 복종하는 척하다가 이슬람교도들에게 지하드(성전)를 선포하며 시크교 군대를 공격했다. 수적으로 불리했던 시크교 군대는 라혼으로 후퇴했으나, 1710년 10월 12일 벌어진 라혼 전투에서 무굴 군대를 격파하고 요새를 점령했다. 암리트사르에서는 약 8,000명의 시크교도가 집결하여 펀자브 중부의 마자와 리아르키 지역을 장악했으며, 라호르를 공격하여 가지(이슬람 전사)들을 물리쳤다.

반다 싱 바하두르는 점령지에 새로운 행정 체계를 구축했다. 무굴 관리들을 축출하고 시크교도들을 임명했으며, 로가르에 수도를 정하고 조폐국을 세워 독자적인 화폐를 발행했다. 또한, 무굴 제국의 자민다리 제도(지주 중심의 토지 제도)를 폐지하고 실제 경작자들에게 토지 소유권을 부여하는 개혁을 단행했다.

시크교 반란이 격화되자 바하두르 샤 1세는 직접 진압에 나섰다. 그는 라지푸트 국가인 조드푸르의 아짓 싱과 암베르의 만 싱과 평화 조약을 맺어 후방을 안정시킨 뒤, 아와드의 아사프-우드-다울라, 모라다바드의 무하마드 아민 칸 친, 델리의 아사드 칸 등 여러 귀족과 장군들에게 출정을 명령했다. 1710년 6월, 황제는 아즈메르를 떠나 펀자브로 향하며 반(反) 반다 세력을 규합했다. 반다 바하두르는 라지푸트 왕들에게 도움을 요청했으나 거절당했다. 바하두르 샤 1세의 군대는 진군 과정에서 소니팟, 카이탈, 파니팟 등 시크교 군대가 점령했던 도시들을 재탈환했다. 10월에는 황제의 부하 페로즈 칸이 시크교도 300명의 목을 베어 황제에게 보냈고, 이는 창에 꽂혀 전시되었다.

1710년 11월 1일, 황제는 카르날에 도착했다. 12월 7일에는 무하마드 아민 칸 투라니 장군이 이끄는 군대가 시르힌드를 탈환했다. 사다우라 공격에는 실패했지만, 바하두르 샤 1세는 반다 바하두르가 머물고 있던 로가르 요새로 직접 군대를 이끌고 갔다. 11월 30일, 무굴 군대는 로가르 요새를 공격하여 대포와 화승총 등을 빼앗았다. 탄약이 거의 떨어진 반다 바하두르는 수백 명의 추종자들과 함께 포위망을 뚫고 탈출했다. 이때 반다 바하두르처럼 변장했던 그의 추종자 굴랍 싱이 대신 싸우다 전사했다. 황제는 쿠마온과 스리나가르의 통치자들에게 반다 바하두르가 영토로 들어오면 생포하여 보낼 것을 명령했다.

바하두르 샤 1세는 반다 바하두르가 나한의 왕 부프 프라카시와 동맹을 맺었다고 의심하여 1711년 1월 그를 투옥했다. 부프 프라카시의 어머니가 아들의 석방을 위해 반다 바하두르의 추종자들을 포로로 넘겨주고 10만인도 루피 상당의 보석을 바치자, 황제는 한 달 뒤 그를 풀어주었다. 황제는 라호르 방면으로 슈칸 칸 바하두르와 힘멧 딜러 칸을 보내 반란 진압을 시도했으나 실패하자, 5천 명의 병력을 증원하고 루스탐 딜 칸과 무하마드 아민 칸에게 합류를 명했다.

한편, 반다 바하두르는 라호르에서 약 약 11.27km 떨어진 알할랍에 주둔하며 저항을 계속했다. 1711년 4월에는 파테하바드를 포위 공격했다. 그가 라비 강을 건넜다는 소식이 전해지자, 황제는 이사 칸이 이끄는 포병 부대로 공격을 명령했다. 7월에 벌어진 전투에서 반다 바하두르는 패배하여 자무 산악 지대로 도주했다. 이사 칸 메인과 무하마드 아민 칸이 이끄는 군대가 추격했지만 그를 잡는 데 실패했다. 황제는 자무의 자민다르(지주)들에게 시크교도를 생포하라는 칙령을 내렸다.

이후 반다 바하두르는 사틀루지 강 유역에서 무하마드 아민 칸의 공격을 받고 가르왈 산맥으로 다시 피신했다. 바하두르 샤 1세는 반다 바하두르를 "무적"이라고 여기며 라지푸트의 아짓 싱과 자이 싱에게 도움을 요청했다. 1711년 10월, 무굴-라지푸트 연합군이 사다우라로 진군하자, 반다 바하두르는 또다시 포위망을 뚫고 현재의 히마찰 프라데시 주인 쿨루 지역으로 피신했다.

결국 바하두르 샤 1세는 끈질기게 저항하는 반다 싱 바하두르와 시크교 세력을 완전히 진압하지 못한 채, 1712년 2월 27일 라호르에서 사망했다. 그의 죽음 이후 제국은 다시 황위 계승 전쟁에 휩싸였고, 시크교의 저항은 계속되었다.

3. 5. 쿠트바 논쟁

왕위에 오른 후, 바하두르 샤 1세는 시아파로 개종하였다. 그는 매주 금요일 군주를 위해 낭독되는 공개 기도문, 즉 khutba|쿠트바ara를 변경하여 네 번째 칼리프이자 첫 번째 시아파 이맘인 알리에게 'wali|왈리ara'(수호자 또는 친구)라는 칭호를 부여하고자 했다. 그러나 이러한 변경 시도는 라호르 시민들의 반발을 샀고, 그들은 변경된 쿠트바 낭독을 꺼렸다.이 문제를 해결하기 위해 바하두르 샤는 1711년 9월 라호르로 가서 하지 야르 무하마드(Haji Yar Muhammad), 무하마드 무라드(Muhammad Murad) 등 저명인사들과 논의를 가졌다. 그는 "권위 있는 책들"을 인용하며 알리에게 'wasi|와시ara'(계승자)라는 단어를 사용하는 것이 정당하다고 주장했다. 이 과정에서 하지 야르 무하마드와 격렬한 논쟁을 벌였으며, 바하두르 샤는 왕으로서 순교하는 것만이 자신이 원하는 바라고 말하기도 했다. 황제의 아들인 아짐-우시-샨(Azim-ush-Shan)의 지지를 받은 야르 무하마드는 바하두르 샤에 대항하여 군대를 모았으나, 실제 전투는 일어나지 않았다.

바하두르 샤는 이 문제의 책임을 물어 바드샤히 모스크(Badshahi Mosque)의 khatib|카티브ara(낭독 책임자)를 체포했다. 하지만 결국 1711년 10월 2일, 모스크에 군대가 배치되었음에도 불구하고 알리를 '와시'라고 칭하지 않는 이전 방식의 쿠트바가 낭독되었다.

4. 죽음과 유산

역사가 윌리엄 어빈(William Irvine)에 따르면, 황제는 1712년 1월 라호르에 있을 때 건강이 악화되기 시작했다. 그는 2월 24일 마지막으로 공식 석상에 모습을 드러냈고, 2월 27일 밤에서 28일 사이에 사망했다. 무굴 귀족 캄와르 칸은 사인이 "비장 비대"였다고 기록했다.

4월 11일, 그의 시신은 미망인 미르-파르와르와 친 킬리치 칸의 감독 아래 델리로 보내졌다. 5월 15일, 그는 쿠트브딘 바크티야르 카키의 다르가 근처에 자신이 직접 세운 모티 마스지드(진주 사원) 안뜰에 안장되었다.

그의 사후 왕위는 아들 자한다르 샤가 계승하여 1713년까지 통치했다.

5. 가족 관계

- '''아버지''': 아우랑제브

- '''어머니''': 라흐맛 알니사 (나와브 바이)

- '''동복 형제''': 무함마드 술탄

- '''동복 누이''': 바드르 알니사 베굼

- '''아내'''[11]

- * 니잠 바이

- * 누르 알니사 베굼 (누르-운-니사 베굼)

- * 미흐르 알니사 베굼 (미훌룬니사 베굼)

- * 아지즈 알니사 하눔

- * 암리타 바이 (키샨가르의 암릿 칸워르)

- * 딜루바 베굼

- * 아마툴 하빕 베굼

- * 차탈 바이

- * 이름 미상 (압둘 무민의 딸)

- '''자녀'''[11]

- * 아들

- ** 자한다르 샤

- ** 아즈-우드-딘 무함마드

- ** 아짐-우시-샨

- ** 다울라트 아프잘

- ** 라피-우시-샨

- ** 자한 샤

- ** 무함마드 후마윤

- ** 이름 미상 (아마툴 하비브 베굼 소생)

- * 딸

- ** 다르 아프루즈 바누 베굼 (다훌 아프루즈 바르누 베굼)

- ** 미훌룬니사 베굼

- ** 아지즈운니사 베굼

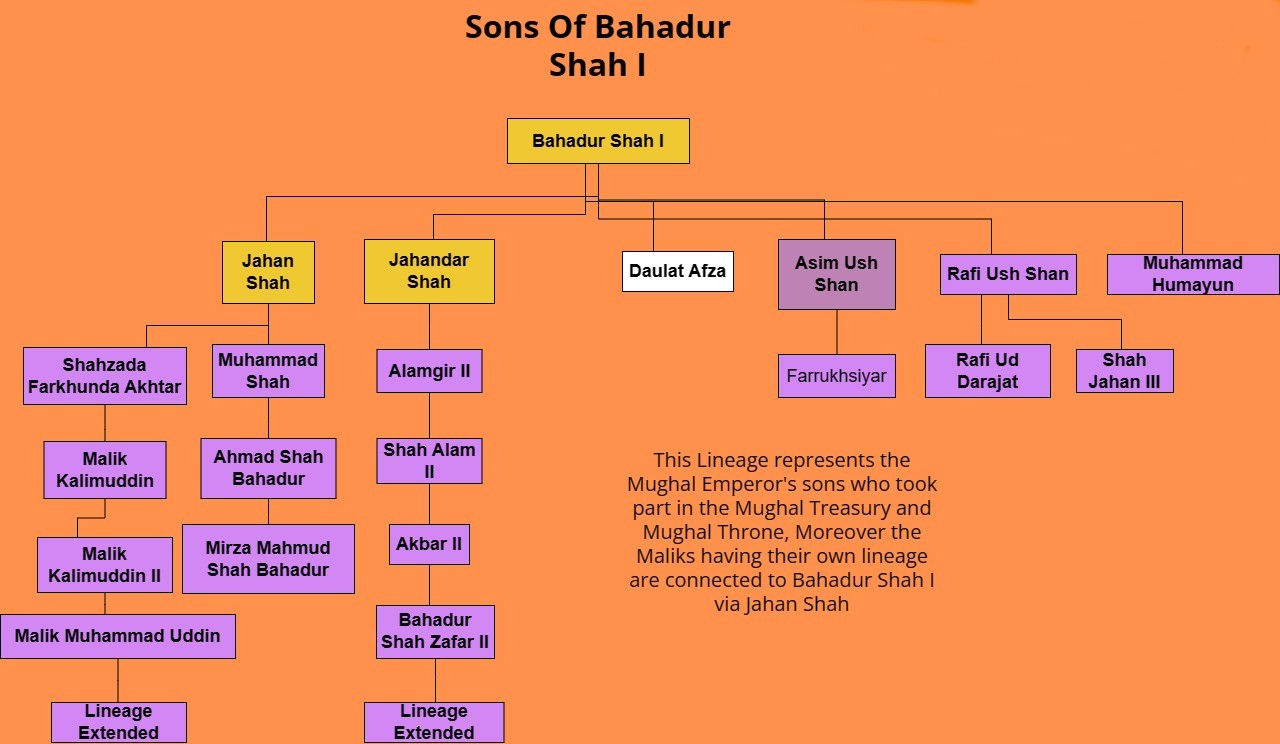

아래는 바하두르 샤 1세의 자녀들에 대한 상세 정보이다.

6. 평가

바하두르 샤 1세는 학식 있고 유능한 인물이었지만, 재위 기간은 5년도 채 되지 않아 매우 짧았다. 이는 49년이라는 긴 세월 동안 통치했던 아버지 아우랑제브와는 대조적이었다.

당대의 역사가 하피 칸은 바하두르 샤 1세에 대해 "악덕에 물들지는 않았지만, 국가 방위나 영토 통치 및 관리에 있어서는 독단적이고 무관심했다"고 평가했다.[12]

하지만 바하두르 샤 1세는 아버지 아우랑제브와 달리 무굴 제국의 종교 관용 정책을 지키려고 노력했으며, 짧은 재위 기간 동안 아버지 시대부터 이어진 문제들을 해결하려고 시도했다.[17] 역사가 비판 찬드라(Bipin Chandra)는 만약 바하두르 샤 1세의 재위 기간이 조금 더 길었다면, 제국의 운명이 다소 나아졌을 수도 있다고 보았다.[17]

참조

[1]

서적

Later Mughals

https://books.google[...]

Atlantic Publishers & Distributors

2021-12-15

[2]

백과사전

Bahadur Shah (1643 — 1712)

A.P.H. Publishing Corporation

[3]

잡지

A Case Study of Rajouri District in J&K

https://books.google[...]

2009-11-01

[4]

웹사이트

History | Rajouri, Government of Jammu and Kashmir | India

https://rajouri.nic.[...]

2023-05-24

[5]

서적

Shivaji and his times

http://archive.org/d[...]

London, New York, Longmans, Green and co.

1920-01-01

[6]

학술지

Bahadur Shah and Guru Gobind Singh

[7]

서적

Guru Gobind Singh (1666-1708): Master of the White Hawk

Oxford University Press

[8]

서적

Struggle of the Sikhs for Sovereignty

https://books.google[...]

1980-01-01

[9]

웹사이트

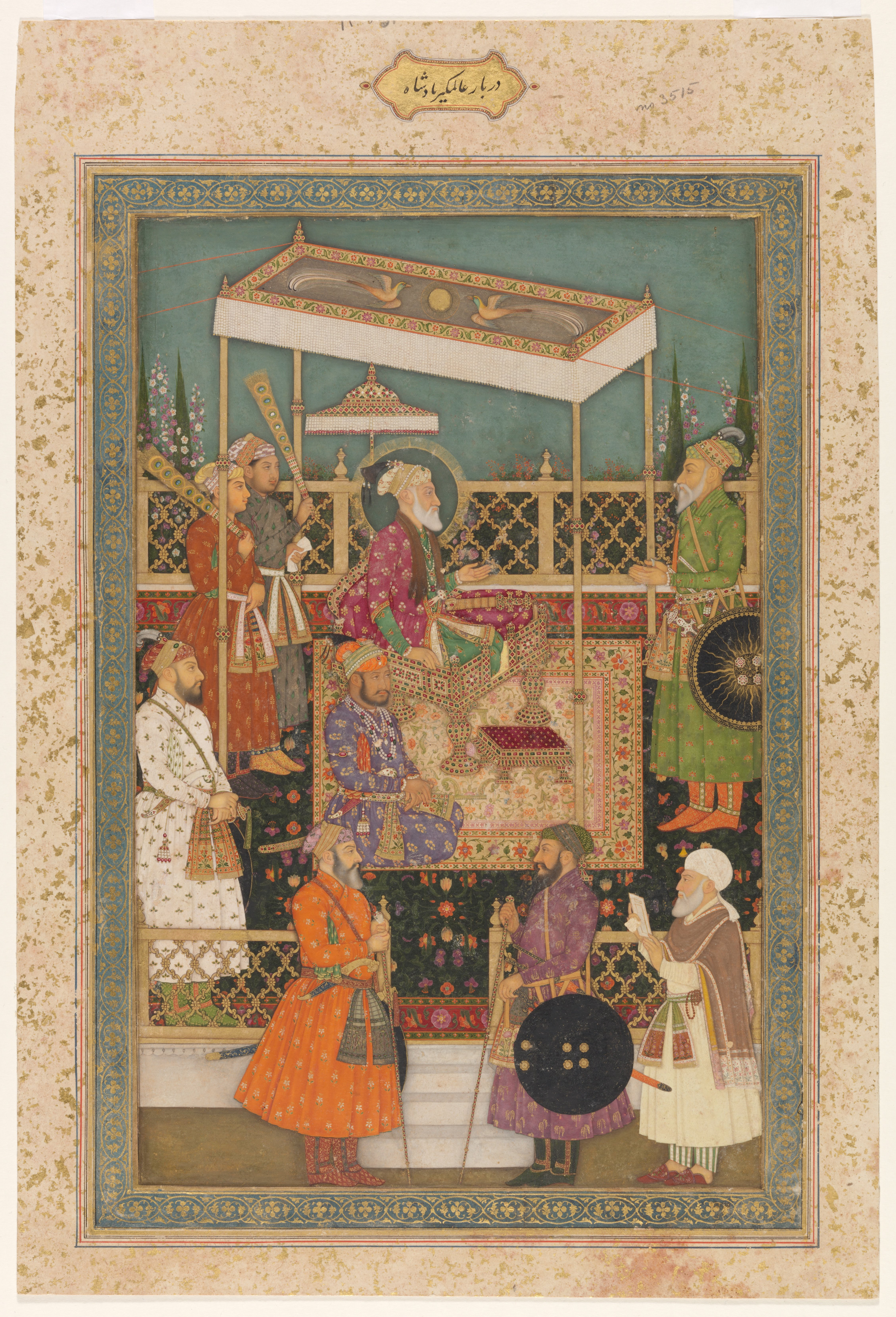

Represents Bahadur Shah I's sons including Azim Us Shan, Jahandar Shah, Rafi Us Shan, Muiz Ud Din, and his fourth son Jahan Shah.

[10]

웹사이트

Delhi 7

http://www.royalark.[...]

[11]

웹사이트

Delhi 9

http://www.royalark.[...]

[12]

서적

무갈 황제 역대지

[13]

서적

무갈 황제 역대지

[14]

서적

무갈 황제 역대지

[15]

웹사이트

Delhi 8

http://www.royalark.[...]

[16]

서적

근대 인도의 역사

[17]

서적

근대 인도의 역사

[18]

서적

무갈 황제 역대지

[19]

백과사전

Bahādur Shāh I

[20]

서적

인도 근대사

[21]

백과사전

Bahādur Shāh I

[22]

서적

인도 근대사

[23]

백과사전

Bahādur Shāh I

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com